お子様の病気

お子様の病気

かぜは正式には「かぜ症候群」といって、鼻水、のどの痛み、咳を主症状とする上気道(鼻やのど)の急性炎症の総称です。発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、食欲低下などを伴う場合もあります。

原因微生物の80~90%はウイルスが占めており、粘膜から感染して炎症を起こします。ちょっとしたかぜは自然に治ることも多いですが、中にはインフルエンザやコロナウイルスも含まれ、こじれてしまうと気管・気管支炎、急性副鼻腔炎、急性中耳炎、滲出性中耳炎などの合併症を引き起こします。

合併症自体も耳、鼻、のどに関するものが多く、「かぜ」は耳鼻咽喉科の専門領域といえます。

当院ではできるだけ内視鏡等を用いながら、患者さんも見てわかっていただけるようなわかりやすい説明を意識しつつ、合併症の有無を的確に把握し、お薬だけではなく、必要に応じて症状を和らげる処置(鼻汁吸引や超音波ネブライザーなど)を行っております。かぜ症状のご相談はぜひ耳鼻咽喉科にお任せください。

耳あかは、外から入ったホコリだけでなく、外耳道の皮膚にある皮脂腺(ひしせん)などから出てくる分泌物と、古くなった表皮が混ざったものです。耳あかには、乾いた耳あかと湿った耳あかがありますが、これは遺伝で決まり、湿っているからといって病気ではありません。外耳道の皮膚は、約1ヶ月をかけて鼓膜付近から外側に移動していき、最後にはがれおちます。

そのため、外耳道の奥には普通耳あかはありませんが、逆に手前側には耳毛にある程度付着し、外耳道や鼓膜を守る働きもあります。

少量の耳垢程度ですと、とくに除去の必要はありません。耳掃除をしていると、かえって病気のリスクが高まります(外耳道炎、外耳道損傷、鼓膜損傷等…)。

耳掃除は医学的には不必要かつ危険な行為であることを認識してください。どうしても耳垢が気になるときは耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。

ふだんからお子様の耳垢が気になる方は、入浴の際に体を洗うタオルを湿らせて、軽く耳の入口をぬぐう程度にしておきましょう。

※診察時に医師の判断で、必要がある場合は除去します。ただし、安静が保てないお子様などで無理に処置を続けるとかえって危険と判断される場合や、処置の継続自体が不可能と判断される場合は、処置を断念することがあります。

中耳炎は鼓膜の奥の中耳で炎症を起こす病気で、一般的に中耳炎と言われているのが急性中耳炎です。鼻の細菌やウイルスが、鼻の奥から中耳につながる耳管(じかん)を通って中耳に入ることで起こります。

成長途中の子どもは耳管が未発達で、十分な長さがなく、また角度も水平に近いため、菌などが侵入しやすいと考えられています。このため子どもは、かぜをひいたときにとくに中耳炎にかかりやすいといわれています。

症状としては、鼻水やのどの痛みなどの症状に続いて、強い耳の痛みや発熱、耳だれ、耳がつまった感じ、聞こえにくさなどが生じます。うまく痛みを伝えられない乳児は、機嫌が悪くなってぐずったり、頻繁に耳に手を当てたりするなどの仕草がみられます。

きちんと通院して治療しましょう。鼻の奥と中耳はつながっているので、しっかり鼻汁を吸引する処置が重要です。

滲出性中耳炎とは、鼻やのどの炎症(上気道炎)で増加した分泌物(浸出液)が、鼓膜の奥の中耳にたまってしまい、排出が上手くいっていない状態のことをいいます。

この状態が続くと、鼓膜が正しく振動できないため難聴の状態となります。さらにこの状態のまま放置し悪化してしまうと、癒着性中耳炎といって、鼓膜が中耳の奥にひっこんでしまい奥の壁と癒着し、難聴が治らない状態になったり、できもの(真珠腫)の発生につながるおそれもあります。お子さんの場合は特に将来への影響などが心配ですので、治るまで根気強く通院しましょう。

お顔の奥、鼻の中からつながるところに「副鼻腔」といわれる通常は観察できない空洞が存在しています。この部分に起こる炎症が副鼻腔炎です。

かぜ症状(咳、鼻汁、咽頭痛など)に引き続いて発症することが多く、ねばっこい鼻水、鼻詰まり、顔面の痛み、発熱を伴うことがあります。

ウイルスが原因のかぜ症候群とは異なり、急性副鼻腔炎は細菌が原因であるため、抗生物質で治療を行います。他にも鼻炎の治療や、鼻洗浄なども一緒に行うと効果的です。鼻をしっかりと自分でかめない小さなお子様の場合は、耳鼻科でしっかりと鼻汁吸引をしてもらうことが重要です。

急性副鼻腔炎の治療過程では、副鼻腔から膿が排出されますので、それがのどの方に垂れてきて、のどの違和感や咳、痰が一時的に増えることがあります。副鼻腔炎がしっかり治ってくると出てくるものもなくなりますので、そういった症状も次第になくなっていきます。

Neilmed®のサイナス・リンスや、ハナクリーンなど各社から発売されています。

容器さえあれば、洗浄液は購入しなくても自宅で簡単に作れます(例;水500mLに塩小さじ1杯程度)。

ぜひお試しください。

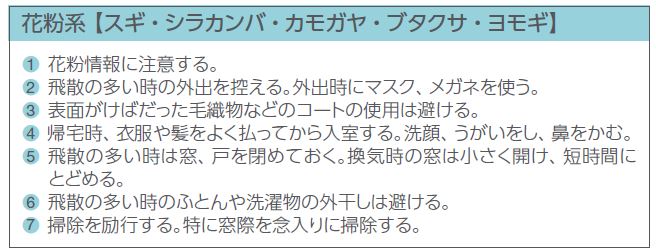

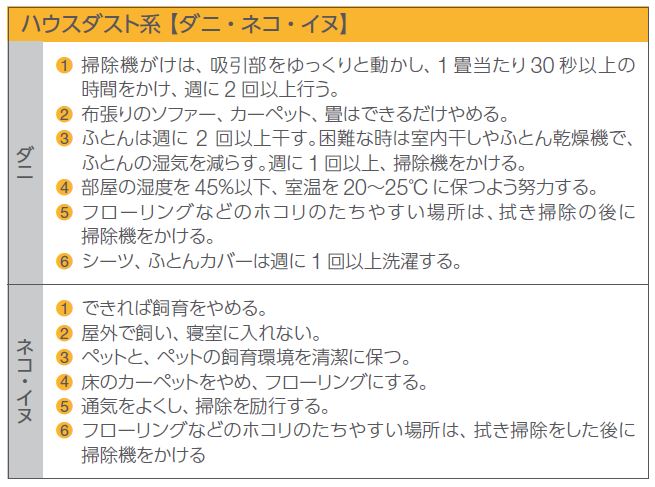

アレルゲン(アレルギー症状を引き起こす原因となる物質)を吸入することで、鼻の粘膜で免疫反応がおこり、鼻づまり、水様性鼻汁、くしゃみを引き起こすのがアレルギー性鼻炎です。花粉などによる時期的なもの(季節性)と、家の埃やダニの糞・死骸などによる年中のもの(通年性)に大きく分けられます。

ペットのフケやカビなども原因となります。生活の質(QOL)を大きく下げるため、早めの対処が重要です。アレルゲンを避けることの他に、適切な投薬治療が有効です。お子様の時期から発症する方が増えています。

当院ではアレルギー検査に加え、アレルギー性鼻炎の根治的治療である舌下免疫療法も行っていますので、いずれもご興味のある方はお気軽にお声がけください。

風邪をひくなどして、一時的に鼻やのどの粘膜が腫れて分泌物が増え、いびきがみられることが多いです。

しかし体調が特別問題のない状態でもいつもいびきがある場合は、アデノイドや扁桃腺の肥大が原因であることがあります。

アレルギー性鼻炎による鼻づまり(代償性の口呼吸)も影響します。

気流障害による大きないびきに加え、血液中の酸素量が不足し、睡眠の質が低下します。一生懸命酸素を取り込もうとする結果、陥没呼吸がみられたり、頻回な寝返りをうつ子もいます。

放置しておくと、成長障害、顎顔面発育の不良、発達障害、学習障害、などがみられることがあります。治療として扁桃腺とアデノイドを切除する場合がありますが、まずは点鼻薬やお薬での鼻炎治療も効果的です。